- Рекрутская система в России начала XIX века

- Почему Вторая армия называлась Второй?

- Ключевые факторы, лежащие в основе названия

- Почему «вторая»?

- Солдаты оставались солдатами даже после службыВ 1805 году людей, прошедших военную службу по долгосрочным обязательствам, продолжали называть солдатами даже после окончания срока службы. Во многом это объяснялось характером призыва, который часто имел последствия для всей жизни. Переход от активных боевых действий к гражданской жизни не отменял их статуса солдат, особенно в глазах местных властей и военной иерархии.

В 1805 году была введена система пожизненной военной службы, которая существенно повлияла на различные социальные классы. Эта обязанность, известная как рекрутский набор пенсионеров, требовала от мужчин, имеющих на это право, служить в армии всю свою жизнь. Эти рекруты отбирались из нескольких социальных сословий, причем особое внимание уделялось налогооблагаемому населению. В отличие от краткосрочной службы, ранее распространенной в военной практике, эта новая модель обеспечивала постоянное наличие обученных солдат, готовых к отправке. Эта система также заложила основу для создания постоянных воинских частей.

Метод вербовки отличался от прежней практики добровольного призыва и предполагал значительное вмешательство государства. Командиры того времени, особенно в таких городах, как Архангельск, играли решающую роль в организации призыва. Военное руководство должно было следить за тем, чтобы каждый солдат соответствовал строгим критериям, установленным правительством. Совет, отвечавший за эту систему, стремился повысить боеготовность армии и гарантировать достаточное количество людей для длительных конфликтов.

К началу xix века эта система оказалась существенным сдвигом по сравнению с предыдущими моделями, требовавшими от мужчин пожизненной службы на условиях, которые часто диктовались их классом. В отличие от временных призывников, пенсионеры были обязаны оставаться на службе по закону, а их обязанности исполнялись на регулярных собраниях и во время военных заседаний.

Рекрутская система в России начала XIX века

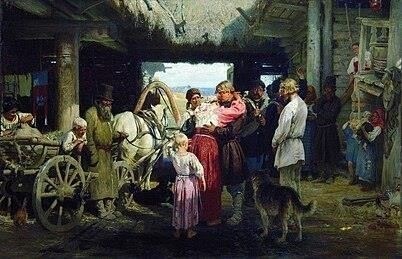

В России начала XIX века рекрутская система была тесно связана с необходимостью государства иметь большую постоянную армию. В первую очередь в эту систему были вовлечены крестьяне, обязанные служить в армии в силу своего социального положения. Рекрутская политика, особенно официально оформившаяся в 1810-х годах, обязывала крестьян всех сословий поставлять солдат. Наиболее примечательной особенностью было то, что служба солдата часто была пожизненной, то есть он оставался в армии до смерти или выхода на пенсию, как правило, после 25-30 лет службы.

Многие рекруты были выходцами из крестьянского сословия, особенно из «холопов» или крепостных, которые были вынуждены поступать на службу в соответствии с условиями правительственного обязательства. Тех, кто служил в строю, часто называли «регулярными солдатами» или «рекрутами». Однако система различалась в зависимости от класса. Богатые семьи, в том числе землевладельцы, часто могли заплатить пошлину, чтобы избежать призыва своих сыновей в армию, в результате чего это бремя ложилось в основном на крестьян и крепостных.

Рекрутов выбирали по-разному: иногда непосредственно из крестьянских поместий, а в других случаях — добровольно. Однако даже добровольные рекруты часто оказывались под влиянием финансовых стимулов или давления местных властей. Призыв в армию часто начинался с 18 лет, и рекруты должны были оставаться на службе в течение многих лет с возможностью повторного призыва по окончании срока. Общий срок службы часто был неопределенным и длился до тех пор, пока солдат не погибал или не увольнялся по старости.

- Для этой системы было характерно отсутствие у крестьян возможности избежать воинской повинности.

- Новобранцев часто выбирали по случайной жеребьевке, и у многих не было выбора в своей судьбе.

- Помещики играли важную роль в процессе рекрутирования, отбирая крестьян на военную службу из своих поместий.

Государство играло ключевую роль в определении того, кто и как долго будет служить, и служба крестьян была формой пожизненной повинности. Несмотря на то что многие рекруты были крепостными или выходцами из низших слоев общества, некоторые зажиточные семьи могли выбирать денежные взносы или замену. Это создавало двойную систему, в которой, хотя многие оставались в строю до самой смерти, другие могли избежать службы за счет оплаты, что принципиально разграничивало социальные слои.

К середине 1800-х годов ситуация изменилась, но наследие этой структуры, в которой подчеркивалась сословная принадлежность и длительные сроки службы, сохранялось в течение десятилетий. Эта система заложила основу для последующего развития военной службы в России и отражала более широкую социальную иерархию того времени.

Почему Вторая армия называлась Второй?

Термин «Вторая армия» не был произвольным. Он возник в начале XIX века после создания отдельных военных подразделений во многих европейских государствах. Особое значение это обозначение приобрело после отмены крепостного права и реструктуризации обязанностей военной службы. Сам термин использовался для обозначения основной группы солдат, которая, хотя и состояла зачастую из добровольцев, включала также призывников из определенных социальных сословий. Вторая армия была не просто еще одним военным подразделением; она отражала изменения в организации и структуре сил национальной обороны.

Ключевые факторы, лежащие в основе названия

Исторически сложилось так, что название «Вторая армия» впервые было использовано для того, чтобы отличить эту группу от основной или «Первой» армии, которая традиционно состояла из более опытных или высокопоставленных лиц. В некоторых случаях, как, например, во Франции и России, эта армия была организована после реформ XVIII века, когда аристократия и другие высшие классы были освобождены от воинской повинности. Во «второй армии» часто служили солдаты из низших социальных сословий, иногда даже крепостные, которые были обязаны служить пожизненно на определенных условиях.

Структура Второй армии отражала фундаментальный сдвиг от традиционной феодальной службы к более организованному и формализованному военному институту. В отличие от своих коллег из Первой армии, солдаты Второй армии часто были не добровольцами, а призывниками, так называемыми рекрутами, которые считались частью другого класса. Это привело к созданию постоянного и постоянного войска, которое было организовано отдельно от других подразделений.

Почему «вторая»?

Термин «второй» в первую очередь отличал эти силы от более престижных или элитных подразделений, часто отражая социальную иерархию. Предполагалось, что эти солдаты будут служить дольше и в других условиях, которые диктовались характером их службы и общественными ролями, которые они занимали. Например, в Российской империи рекруты из крестьянских сословий могли быть призваны во Вторую армию на основании более жестких военных обязательств, в отличие от более добровольного характера рекрутов Первой армии.

Таким образом, «Вторая армия» обозначала не только ее положение в структурном смысле, но и социально-политические последствия военной службы в XIX веке. Эта терминология помогла подчеркнуть растущие различия между различными родами войск и классами, которые они представляли, ознаменовав эпоху глубоких изменений в воинской повинности и роли солдат в обществе.

Солдаты оставались солдатами даже после службыВ 1805 году людей, прошедших военную службу по долгосрочным обязательствам, продолжали называть солдатами даже после окончания срока службы. Во многом это объяснялось характером призыва, который часто имел последствия для всей жизни. Переход от активных боевых действий к гражданской жизни не отменял их статуса солдат, особенно в глазах местных властей и военной иерархии.

Многие из них, особенно выходцы из крестьянского сословия, оставались привязанными к своим военным обязанностям. После прохождения службы местные советы и военные командиры часто обращались с ними как с солдатами, даже когда они возвращались к гражданской жизни. Такое постоянное признание статуса солдата служило напоминанием как бывшим военнослужащим, так и обществу об их неизменной приверженности государству.

От таких людей, которых часто называют «отставными солдатами», ожидали выполнения определенных обязанностей, и иногда их снова призывали на службу в трудные времена, что отражало постоянное влияние их бывшего военного статуса. Такое различие влияло на их способность участвовать в местном управлении, включая сессии советов. В некоторых случаях бывшим солдатам предоставлялась привилегия служить в качестве советников или заниматься определенной деятельностью, связанной с военными, даже после официального окончания срока службы.

Несмотря на возвращение к гражданским обязанностям, остатки военной жизни сохранялись. На этих мужчин часто распространялся вторичный слой социальных ожиданий. Различие между гражданскими и солдатами было размыто: бывших солдат уважали за их прошлую службу, но они все еще сталкивались с социальными реалиями крестьянского статуса. Такие солдаты в таких местах, как Архангельск, вынуждены были балансировать между своим военным прошлым и нынешней ролью в обществе.

Интересно, что решение о сохранении звания солдата после службы варьировалось в зависимости от военного прошлого человека, его звания и характера первоначального призыва. Некоторые бывшие солдаты были более глубоко встроены в военную структуру, что позволяло им продолжать оказывать влияние и участвовать в военных делах еще долгое время после окончания службы. Их бывшие командиры и сослуживцы часто продолжали относиться к ним как к части вооруженных сил, независимо от их гражданского статуса.